江西省へ出かけた後、そのまま南昌市から台湾へ飛び、台湾東部の茶産地を訪問してきました。

独自性で注目を集め始める東部の茶産地

最近、台湾でも少し個性の強い茶葉店や茶藝館に行くと、台湾東部のお茶を見かけることが増えてきました。

かつて高山烏龍茶全盛の時代は、絶対的な標高の高さという部分で見劣りすることなどから、ブランドとしては今ひとつ弱かった地域です。

価格の低迷などから、茶業を撤退する農家も増え、産地としての存続も危ぶまれる状況だったように思います。

しかし、地元の茶業改良場や生産を続けた茶農家は、有機農法への転換を図ったり、地域の独自性を発揮できるお茶を模索し続けていました。

その結果、いくつかの個性豊かなお茶が生まれ、そのお茶を軸に新しい魅力ある茶産地へ変わりつつあります。

北回帰線の通る街・花蓮県瑞穂郷

まず、花蓮県の瑞穂郷を訪問しました。

郷内を北回帰線が通り、北回帰線よりも南は熱帯となります。

多くの観光客が訪れる北回帰線標公園で、瑞穂蜜香紅茶をPR

瑞穂郷では、中央山脈と海岸山脈に挟まれた花東縦谷の中に茶園が広がっています。

日本統治時代は郷内にある村の名を冠した”鶴岡紅茶”というブランドがあり、現在でも一部の紅茶は鶴岡紅茶の名で販売されています。

また、”天鶴茶”というブランドでも知られています。

2016年には団体登録商標として”瑞穂天鶴茶”を経済部知的財産局に登録し、地元の有力な14軒の茶農家や茶商が使用許諾を得るなど、産地ぐるみのブランド化の取り組みも積極的に行っています。

なによりも、この産地を活気づけているのは、”蜜香紅茶”の開発によるものです。

2006年に広まり始めた新しい製法のお茶であり、このお茶の開発により、わずか10年あまりで産出額は2.3億元(日本円で約8億円)に上り、2011年には中国への進出し、世界的な名茶コンテストでも賞を獲得するなど、知名度が急激に向上しています。

瑞穂郷農会の説明によれば、蜜香紅茶はウンカに十分咬まれた茶葉を用いて作るお茶とされています。

いわばウンカさらには自然との共生によるお茶であり、茶園には雑草が伸びていて、非常に独特です。

その茶園管理の巧拙も農家の腕の見せ所になっているようです。

蜜香紅茶用の茶園。大葉烏龍、金萱などの品種を用いるとのこと

台茶18号・紅玉種も同様の方法で生産するも、蜜香紅茶とはしないとのこと

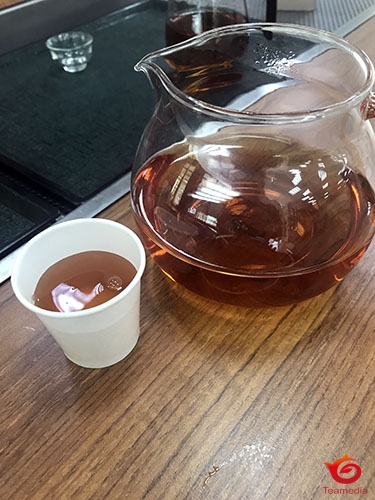

蜜香紅茶の茶水

蜜香紅茶は、その独特の甘い香りなどから好評を博し、現在では新北市(三峡、坪林など)、阿里山、日月潭など各地に生産が広がっています。

そのように増えてきた蜜香紅茶の中には、蜜香の感じられないものも出回っています。

しかし、原産地たる瑞穂郷の農家では、蜜香紅茶と鶴岡紅茶の名前を使い分けるなどして、蜜香のきちんとあるもののみを蜜香紅茶として出荷するようにしているようです(今回訪れた農家では、紅玉種は紅玉種として販売し、蜜香紅茶としては販売しないそうです)。

また、今回訪問した農家では、白茶の生産を試みるなど、蜜香紅茶以外の茶種の研究開発も進めているようです。

蜜香紅茶の開発などには、客家系の方が影響を与えるなど、東方美人茶との関係も大変気になるところです。

このあたりについても、もう少し詳しく調べてみたいと思います。

有機農法へ転換して成功例のある台東県鹿野郷

花東縦谷をさらに南下したところに、台東県鹿野郷があります。

ここは熱気球フェスティバルの開催やパラグライダーの聖地となっている鹿野高台があります。

この高台の中腹付近には、パイナップル畑とともに茶園が広がっています。

パイナップル畑

高台の中腹にある茶園

こちらも有機農業へ転換した茶園の多い地域です。

1982年に李登輝氏が当地のお茶を”福鹿茶”と命名し、そのブランド名で知られてはいましたが、高山茶全盛期にあっては、標高の低さがネックとなります。

中低海抜のお茶として低価格路線を目指すも、東南アジア産の茶葉との価格競争に巻き込まれてしまい、茶業としては低迷していきます。

しかしながら、2008年に発酵度を高めた烏龍茶である”紅烏龍”の開発により、販売量が増えるようになってきました。

紅烏龍

この間、有機への転換を行った茶業者もあり、台湾の消費者の有機茶人気、一部の茶人がこれらのお茶を好んだこと(柴焼の茶器の流行などにより赤っぽい水色のお茶が映えやすくなったことなど)から、比較的高単価での取引も行われるようになりました。

一部の有機茶園は、予約だけで完売してしまうなど、プレミアム化している茶園もあります。

もっとも、紅烏龍は発酵を高めるお茶だけに、製茶技術の差が大きく出る茶でもあります。

市場に出回っているお茶の中には、綺麗に発酵させているものばかりではなく、雑味の目立つ発酵不均一なものも多く目立ちます。

今後の人気を高く維持できるかどうかは、このあたりの製茶技術をどう高めていくかも関わってきそうです。

いずれの産地も、今までのような勝ちパターンである「標高の高さ」「森林を切り拓いたばかりの土壌の豊かさ」というようなものではなく、地元の気候に合わせた生産方法やそれに合わせた製茶技術によって、他には無いお茶の個性を引きだしたものがブランド化に成功しているように感じます。

「何かがヒットすると、それに追随する産地が続出し、同じようなお茶ばかりになってしまって、飽きてしまう」というのは、茶業界ではよく見られることです。

そうならないためには、産地の品質を守るための取り組みや不断の努力が必要であり、それを流通側でもきちんとサポートしていくことが必要になることでしょう。

次回は6月20日の更新を予定しています。