上流の変化が下流にも変化を与える

今回は少し変わった視点で、中国茶を日本で教える場合の環境変化について、考えてみたいと思います。

何かを伝える・教えるというのは、その現場で起こっていることを取材したり、現地で学問化していることを学んだり、あるいは独自の経験や解釈などを織り交ぜたりして、それらを咀嚼した上で別の人に伝えていくという行為です。

中国茶というのは、元々が中国のものですから、現地の情報や知識を仕入れていくことが必要不可欠です。

知識の流通を川の流れで喩えれば、上流が中国で、下流が日本ということになるわけですが、この川の川筋や水流の流量は一定では無く、ここ数年ほどでも大きく変わってきています。

このあたりを時系列で追ってみると、日本における中国茶の知識の変遷が見えてくるかもしれません。

圧倒的情報不足から始まる

日本において中国茶が強く意識されるようになったのは、50年前の日中国交正常化以降ではないかと思います。

真偽の程は定かではありませんが、ピンクレディー発言などで、烏龍茶が瞬く間にブームとなります。

また、その後も健康機能性に着目した形でプーアル茶などが、小さくヒットするなどしていました。

その一方で、中国茶の知識となると、断片的なものしか入手出来ないことが、ほとんどでした。

現地に渡航して調査をしようにも、当時はまだまだ外国人の入国は気軽に出来る状態では無く、対外未開放地域の多い農村部などの訪問は難しいものでした。

また、中国でも、まだお茶の情報がきちんと整理されている状態ではありませんでしたし、専門家同士の人脈もまだ築かれていない時代です。

メールやSNSなどもありませんので、質問を投げかけても、要領を得る答えが得られるかどうかは難しかっただろうことは、容易に想像が出来ます。

そうなれば、現地の販売側の宣伝文句をそのまま流すか、辛うじて得られた情報を日本側で想像を膨らませて報じるしかありません。

要するに、50年前のほぼゼロの状態から、現在の中国茶の知識は積み上がってきたものと考えられます。

そのような中でも、松下智先生など一部の専門家の方が果敢に現地へ飛び込み、中国茶の事情を集め始めていました。

1980年に松下智先生が書かれた『茶の豆百科 中国茶 認識と普及のために』という小冊子は、現在でも袋井市茶文化資料館などで入手が可能ですが、これを読むと、当時の中国茶の情報がいかに乏しかったかが分かります。

おそらく、この小冊子に書かれていることが、当時の日本で中国茶に関して分かっていたことの多くが記載されたものだったと思われます。

なにしろ、中国国内でも、お茶の情報を消費者向けに広報する目的で著述された、荘晩芳氏の『飲茶漫話』が出版されたのは1981年ですから、中国側でも中国茶の情報は、まだ整理ができている状況ではなかったのです。

特に製法などの、嗜好品として極めて大事な部分については、あまり整理がなされていなかったようです。

それでも、何かのきっかけで中国茶を知り、その魅力に触れた方が、なんとかその魅力を伝えようと書籍などを出版して奮闘します。

しかし、情報が乏しい状況で、書籍レベルにする程度の情報量とするには、非常に困難が伴ったことは想像がつきます。

当然、独自の解釈や想像などが含まれ、話が大きくなったり、本質を外してしまうこともあったのではないかと思います。

正確さについては、「後から見れば・・・」ということにはなりますが、当時の状況を考えれば、これは仕方の無いことだったと思われます。

台湾経由の中国茶情報

中国の茶の状況については、国交正常化まではほぼブラックボックスの状態に近かったと思われます。

しかし、間接的に情報を得ることは当然なされていたと考えられ、特に台湾からの情報は、日本における中国茶情報に大きな影響を与えています。

そもそも、台湾の政府は、1949年までは中国大陸一帯を統治していた中華民国であり、茶業は外貨獲得のために力を入れている分野の一つでした。

台湾へ転進を図る際も、一部の優秀な茶業研究者を連れて、台湾に移ってきています。

当時の台湾に移った研究者の中には、戦前の中国茶に通じた人材も揃っていたということです。

そのような人材から薫陶を受けた、研究者などは日本語世代の方々も多く、徐々に社会の中心的役割を担っていきます。

台湾と日本の間では、日本の煎茶需要が国内生産で賄いきれなくなると、台湾で煎茶の生産をして輸入を行うなど、日台間の茶業交流は中国に比べれば遥かに活発でした。

また、福建系の出身者が多いことから、烏龍茶の生産に関しては熟知しているという自負も強く、台湾からもたらされる烏龍茶の情報は大いに役に立ったことでしょう。

実際、日本の書籍などを見ていても、台湾からの情報に影響を受けている部分は多く見られます。

ただし、当時の台湾は、現在とは異なり、蒋介石・蒋経国の開発独裁体制下であったことは、留意しなければなりません。

現在のロシアとウクライナの情報戦に見られるように、大陸中国へのイメージ戦略(要するにプロパガンダ)が強烈に続いていましたから、基本的に「中国は、いい加減な国・遅れた国である」という注釈が付くことになります。

この先入観は、どうやら当時の台湾の茶業者・研究者と接していたと思われる方からも、濃厚に感じられることがあります。

※これは私自身が蒋経国政権の末期に当たる1986年~89年まで台北在住でしたから、現地で普通に生活していれば、中国大陸と中国共産党への敵対心が普通に芽生える環境であったことは、十分に実感しています。

台湾からの情報は有益な部分もありましたが、烏龍茶以外の茶種については、少し怪しげな情報も多いように感じます。

実際に生産していないお茶もありますし、そもそも交流が無いので、飲んだことがないお茶も多かったことでしょう。

それでも日本側に頼られてしまえば「知らない」とは言えないので、事実と異なる回答をしてしまい、それを日本側で信じてしまったこともあると思われます。

このように台湾から入ってきた中国茶情報は、非常に役立った部分もあれば、誤解を広める部分もあったのではないかと感じます。

日本で再構築された中国茶情報が逆輸出

日本でも1980年ぐらいから、徐々に中国茶の情報が書籍としてまとめられるようになってきました。

1986年には『飲茶漫話』の日本語翻訳版が、静岡県茶業会議所から出版されています。

こうしたものを下敷きにしつつ、各著者の独自の解釈などが少しずつ付加されて、日本における中国茶の常識が形作られていきます。

そして、1997年の香港返還などを契機として、1990年代~2000年代の初めには入門者向けの見やすい体裁の中国茶書籍の出版が相次ぎ、中国茶ブームが到来します。

全国各地に茶館や販売店が広がり、一部の専門店などでは、中国茶教室も開かれるようになります。

それらの教室で伝播されたのは、まさに日本の中国茶の書籍に書かれていた内容でした。

なお、当時の日本の書籍のデザインは、台湾などから見ると随分進んだものであったようで、その書籍が台湾、あるいは中国で翻訳版が発売されることもあったようです。

当時は、現地に優れた入門者向けの書籍が存在していなかったこともあると思いますが、日本人が整理した中国茶の情報が逆輸出されていたというわけです。

時折、現地の書籍などを見ると、日本の書籍と同じような解説やレイアウト(発酵度順に茶類を並べる等)が見受けられることがあり、影響は小さくなかったと思われます。

六大茶類の導入への障壁

ところで現在、世界のお茶は、その製法によって、緑茶、紅茶、烏龍茶のように定義されています。いわゆる”六大分類”です。

茶を製法の違いに基づく”六大分類”で整理することを提唱したのは、中国の安徽農業大学の陳椽教授ですが、それが提唱された時期は1978年前後です。

1970年代は、1971年の米・ニクソン大統領の訪中、1972年の日中国交正常化など、中華人民共和国が中国の代表権を獲得していく反面、台湾は国際的には孤立を深めていった時代です。

そのような時代背景を考えると、中国側から提唱された”六大分類”に対して、台湾側が簡単に同意することは難しかったのではないかと思います。

その一方で、国際標準化機構(ISO)では、六大分類による整理というアイデアは受け入れられ、ISOの定める緑茶や紅茶の定義では、製法によることが明記されています。

世界的な茶の分類方法としては、製法による分類を採用するというのがスタンダードになっているわけです。

しかし、台湾側の茶業改良場の説明では、概ね製法の違いという形で書かれているのですが、発酵程度の違いによる差という表現も残っており、いささか歯切れが悪いものになっています。

https://www.tres.gov.tw/ws.php?id=3741

さて、日本の場合は、台湾側の説明を中心に六大分類の定義を解説したものが多くなっています。

中国および世界的にはシンプルに「製法」だけで割り切って書かれているのですが、日本の場合は、発酵度や茶葉の色、水色など、色々なものを付加して書かれているものが多いのです。

どのような科学もそうですが、「分ければ解る」と言われるとおり、正確に分類を行うことから学問はスタートします。

茶の場合の根幹は、まさに”六大分類”なのですが、肝心の部分が曖昧な定義では困るわけです。

我が国もISOの加盟国であるわけですから、本来であれば、ISOの定義に倣って、明確に製法とすべきかと思うのですが・・・

そうなっていないのは、これまでの中国茶の知識が入ってきた経緯を踏まえると、察せられる部分もあります。

中国では情報不足から情報過多の時代へ

我が国では2000年前後の中国茶ブームがありましたが、これはここまで見てきたように1980年代からの様々な書籍などによって積み上がってきた知識でした。

しかし、中国の茶業は天安門事件以降、従来までの輸出に依存した体質から、国内向けの内需を睨んだ産業構造へ徐々に転換していきます。

1990年代は、まさに転換期だったように思われます。

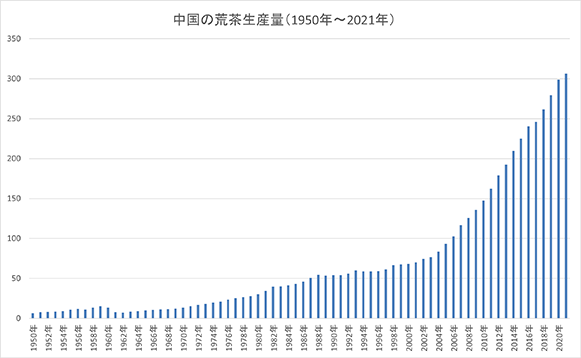

そして、2000年以降、史上例を見ないスピードでの飛躍的な生産量の拡大が始まり、中国の茶業は一気に従来とは異次元の規模の産業へと発展を遂げていきます。

2000年には70万トン弱でしたが、2006年に100万トン、2014年に200万トン、2021年に300万トンとそれぞれの大台を軽々と突破していきました。

産業規模が大きくなる過程で、中国においては、茶に関連する知識なども含めて”茶文化”と位置づけました。

産業規模が大きくなる過程で、中国においては、茶に関連する知識なども含めて”茶文化”と位置づけました。

これは、商品としての茶だけを売るのではなく、地元の茶の歴史や文化なども含めて、茶自体の付加価値を高めていくという発想です。

これによって茶に関する情報も、茶業者のみならず、専門家などからどんどん発信されるようになり、WeChatなどのSNSを用いてどんどん発信されるようになっています。

情報不足の時代は、もはや過去の話で、今はあまりにも多くの情報が飛び交っているので、それをどう整理するかの方が難しい状態です。

また、2001年には中国が世界貿易機関(WTO)への加盟をきっかけに、知的財産権の保護など、多くの課題に対応すべく、さまざまな制度が変わっていきました。

特に原産地保護制度である「地理的表示」の考え方は、茶でも急速に進んでおり、既に400種類以上の茶葉が地理的表示の対象となっています。

地理的表示は、該当する茶の厳密な定義を定める必要がありますが、その定義を行う「標準」の制度も大いに発展・変化してきています。

茶業が大きくなるにつれて、茶の学問としての研究も大いに進んでいます。

全国の多数の大学に茶学部が設置され、多くの学生が学び、またそれを指導する教員が多数存在しています。

おそらく、世界中で茶の研究者が最も多いのは、今や中国であろうかと思います。

そうした多くの研究者が、茶に関する研究を猛烈な勢いで進めており、茶の何かを調べようとすれば、学術的な論文が揃うようになってきています。

また、国家職業資格として行われていた、茶藝師や評茶員といった資格講座は、そうした中国の学問としてのお茶の研究の成果が濃厚に含まれるようになりました。

最近の中国茶を語るとすれば、どれだけ現地の情報にアクセスできるかとそれを読み取れるかが、より重要になってきています。

残念ながら、旧来の知識だけでは太刀打ちが出来ないくらいに、産業構造が変わってしまっているのです。

教え方、伝え方の再定義も必要か

ここまで見てきたように、中国の茶業は20世紀と21世紀では、まるで違う様相を見せています。

当然、そこで伝えるべき内容というのも変わっていくべきですし、変わらなければならないのですが、なかなか変化に適応するのは容易なことではありません。

とはいえ、冒頭の川の流れの喩えのように、急激に川が増水しているわけですから、その流れを上手く導いて、より魅力的な中国茶の世界を紹介していくことが、中国茶を伝える側に求められることかと思います。

先人の積み上げてきたものに敬意を払うのは当然ではあるのですが、それだけではさすがに時代に対応できないように感じます。

新しい時代に合わせ、中国茶そのものを自ら捉え直してテキストを作るぐらいの気概が、これからの中国茶の世界には必要なのかもしれません。

近い将来、中国の大学の茶学部に留学する人なども、出てきて欲しいところです。

次回は11月1日の更新を予定しています。