凍頂烏龍茶の味の特徴を説明できますか?

最近、日本国内で市販されている大手茶業者の”凍頂烏龍茶”を立て続けに飲む機会がありました。

”凍頂烏龍茶”という茶名を聞いて、みなさんはどのような味わい、香りをイメージされるでしょうか?

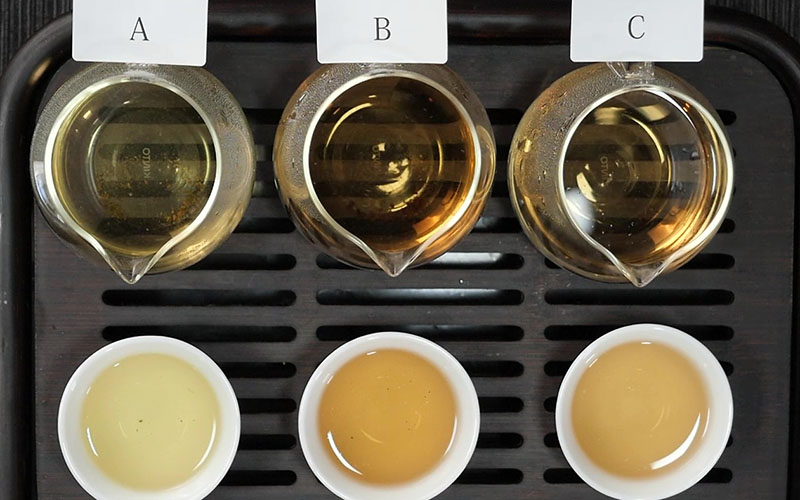

少し前から凍頂烏龍茶に親しみがある方なら、少し焙煎のかかった香ばしさと発酵からもたらされる甘い香りを有した烏龍茶(写真のC)を思い浮かべると思います。

あるいはもう少し古くから台湾茶に親しんでいる方ならば、より発酵の深い、もう少し色合いの濃いもの(写真のB)を想像するかもしれません。

しかしながら、最近、大手茶業者が一般的に扱うお茶は、焙煎を施さず緑色の強い爽やかなタイプの烏龍茶(写真のA)であることがほとんどです。

台湾でも、この手の青いタイプの凍頂烏龍茶が大手の流通では並んでいます。

このような状況なので、初心者の方に「凍頂烏龍茶って、どんなお茶ですか?」と聞かれても、簡潔に答えることができません。

「爽やかなタイプ(清香)のお茶と香ばしいタイプ(濃香)のお茶があるよ」と回答したとしても、後者のお茶は、一般のお店では購入しようがないのです。

現状に即した回答は、清香タイプのお茶の特徴を述べることなのかもしれませんが、高山烏龍茶の劣化コピーのような個性の無い清香型の凍頂烏龍茶(しかも、鹿谷郷産ですら無い)を美味しいですよ、と勧める気にはなれません。

台湾茶の一番の代表ブランドがこのありさまというのは、個人的にはかなりもどかしさを感じます。

もう少しスカッと説明できるようにしたいと思うのですが、このような状況はどうして生まれているのでしょうか?

そもそも「凍頂烏龍茶」というお茶の定義が曖昧であることが、一番の要因のように感じます。

今日は、この問題について考えてみたいと思います。

この問題には、台湾の茶業界が抱える問題点が凝縮されているのではないかと感じています。

お茶の定義が違う?

大手茶業者が販売する凍頂烏龍茶と南投縣鹿谷郷の茶農家が販売する凍頂烏龍茶を飲み比べてみると、様々な面でスペックが異なることに気づきます。

ワインやコーヒーでもそうですが、おおよそ嗜好品飲料であれば、産地・製法・品種の違いが重要になります。

これを表にしてみると、以下の通りとなります。

| 大手 | 茶農家 | |

| 産地 | 南投縣全域(特に名間郷が多い)あるいは不詳 | 鹿谷郷産 |

| 発酵 | ごく軽い発酵がほとんど | ごく軽い発酵~中発酵程度まで商品による |

| 焙煎 | ごく軽い焙煎か無焙煎がほとんど | ごく軽い焙煎~重焙煎まで様々 |

| 品種 | 青心烏龍種、四季春種あるいは複数品種のブレンド (青心烏龍種以外でも特に表記されないことが多い) |

青心烏龍種 (他品種の場合は表記あり) |

発酵と焙煎は作り手によって、多少のブレは許容されると思いますし、それが作り手の個性にもなり得ます。

ですので、これは清香型と濃香型があるのだ、ということで目を瞑りましょう。

凍頂烏龍茶の品種は、原産地たる鹿谷郷農会のページでは、青心烏龍種を用いるものとされています。

このようなこともあって、鹿谷郷の茶農家では別品種の場合は大抵、注記があります。

が、大手茶業者の場合は特に断りも無く、四季春などのお茶を使用していたり、ブレンドであることがよく見受けられます。

烏龍茶というのは品種によって香味が大分違い、これは大切だと思うのですが・・・

これもバリエーションということで、譲るとしましょう。

しかし、産地に違いがあるというのは、地域に根ざした農産品では、ちょっと有り得ないように感じます。

農産品というものは、その土地の気候や土壌、地理的条件などに品質が左右されるものです。

そのような認識が一般的なヨーロッパなどから見たら、この部分は、いささか緩すぎませんか?と思います。

そもそも、凍頂烏龍茶の明文化された基準というのは無いのでしょうか?

「鹿谷凍頂烏龍茶」の定義書の内容

実は台湾にも證明標章制度という、EUや中国、そして日本で行われている地理的表示(GI)と同じような仕組みがあります。

凍頂烏龍茶に関しては、南投縣鹿谷郷が管理する標章として「鹿谷凍頂烏龍茶」があり、この使用を管理するための文書「標章使用管理規範」があります。

今回、この文書を台湾の知財局のWebサイトから入手しました。

この文書を見ると、「鹿谷凍頂烏龍茶」というお茶は、以下のような認証基準を満たすこととされています。

以下、文書の内容を抄訳します。

三、認証基準:

<一>産地:生産される茶葉の農地は鹿谷郷の行政区域内であること

<二>安全:生産される茶葉は行政院衛生署の最新の安全衛生基準の許容量に符合していること

<三>適用範囲:この基準は、茶樹(Camellia Sinensis)の芽葉を加工し、人が飲用とする茶類に適用する

<四>部分発酵茶類:本茶類:適切な生葉原料を選び、工場入荷後は適度な萎凋攪拌を行い、茶葉の主要成分「カテキン」を茶葉の酵素によって酸化発酵させ、特有の香気の発生を促進し、さらに「殺青」、「揉捻」、「乾燥」および「丁寧な焙煎」等の過程を経たもの。

<五>品質:(※この部分は評語で記載されており、翻訳が困難なため正體中文を日本の漢字に置き換えたものをそのまま記載)

a.外観:繁結匀整呈半球、金黄紅辺色隠存、鮮艶墨緑帯油光、調和清浄不掺雑。

b.水色:澄黄鮮艶浮麗色、澄清明亮水底光、紅憕琥珀末純青、碧緑青翠非上品。

c.香味:

1.香気:清香撲鼻原茶葉、飄而不膩再而三、冷暖茶香依旧在、尽飲猶現杯底香。

2.滋味:醇厚円滑無異味、不帯菁酸苦渋雑、入口生津富活性、落喉甘潤韻無窮。

d.葉底:幼枝嫰葉連理生、葉全不欠芽点在、開展鮮活質柔軟、緑葉朱縁色調均。

<六>鹿谷凍頂烏龍茶の品質特色:部分発酵に属し、外観は球型、色沢は墨緑で、湯色は金黄亮麗、滋味は醇厚甘韻足、香気は濃郁で、香気と滋味は並重。

<七>貯蔵:認証を申請した茶葉は明確に区分して保存すること

となっています。

産地は南投縣鹿谷郷の行政区域内であること。残留農薬などの衛生基準は、最新の国家基準に合格していること、そして一定の品質基準を満たすことが示されています。

この基準では、品種の指定などは行われていませんが、<六>の鹿谷凍頂烏龍茶の品質特色で、外観の色は墨緑(軽度な焙煎がかかった色合い)、茶湯の色は明るい黄金色(発酵がある程度なされ、焙煎を施されたお茶)となっており、中程度の発酵&適度な焙煎の実施を意図しているものと思われます。

さらに<五>の水色で「碧緑青翠非上品」と記載しているとおり、青々とした水色のものは良いものでは無いとしていますから、基本的には清香型のものは、少なくとも上質な”鹿谷凍頂烏龍茶”では無いと定義しているようです。

※非上品という書き方は実に巧みで、決して認めないわけでは無いという意図が感じられます。市場からの清香型の要請があることも踏まえているのでしょう。

市場に出回る凍頂烏龍茶もこの基準に沿えば良いでは無いか、と思うのですが、この「鹿谷凍頂烏龍茶」の基準は、特にこの認証を希望する茶農家にしか適用されません。

しかも認証を申請する前には、茶園の土地の登記簿謄本の提出など色々と面倒な手続きがあるほか、申請の都度、農薬検査の結果や生産履歴記録簿の提出が必要など、手間が掛かる作業があるので、鹿谷郷の農家であっても申請に消極的な農家もあります(認証シール等の購入費用や貼付などの手間も増えますが、それが価格に大きく反映されるわけでは無いため)。

さらに、この「鹿谷凍頂烏龍茶」という認証標章を申請できるのは、鹿谷郷の茶農家や企業のみです。

そうなると、鹿谷郷以外の地域の茶業者は、この認証標章を使用できないわけです(鹿谷郷の茶農家からラベル貼付済の茶を仕入れるという形であれば使用可能でしょうが、量り売りなどは不可能です)。

そのような事情から、この「鹿谷凍頂烏龍茶」の證明標章の認知度と利用度というのはあまり高くありません。

特に数量が出る大規模な茶業者には、ほとんど影響が無いということになります。

凍頂山の茶農家が考える「凍頂烏龍茶」の定義

上記の「鹿谷凍頂烏龍茶」の基準はそれなりの厳しさを有し、ある程度、お茶の特徴を定義しています。

しかしながら、原産地中の原産地である、鹿谷郷にある凍頂山付近の茶農家さんに凍頂烏龍茶の定義について尋ねると、さらに厳しい答えが返ってきます。

彼らに言わせると、正統な凍頂烏龍茶というのは、凍頂山の周囲の3つほどの村(彰雅村、永隆村、鳳凰村)で生産されているお茶ということになります。

凍頂烏龍茶らしいと感じるお茶は、確かにこの地域のものが多かったりするので、飲んでみると説得力は感じます。

もっとも、3つの村の人口を合計しても5000名前後にしかならないので、この地域だけでは世界中はおろか、台湾の凍頂烏龍茶の需要を賄うことすら不可能です。

彼らの定義は、生産者のプライドとして聞くことはできますが、いささか市場の実情とは、かけ離れた定義と言わざるを得ません。

これならば、まだ「鹿谷凍頂烏龍茶」の定義の方が、市場での現実味と有効性があるように感じます。

「凍頂烏龍茶」なのか「凍頂”型”烏龍茶」なのか

ところで、大手の茶業者は、どういう基準で自社の取扱商品を凍頂烏龍茶であると定義しているのでしょうか?

これについては、明確に基準を謳っている茶業者は皆無であり、商品説明を見ても判然としません。

台湾産100%をしきりに謳う企業もありますが、これは台湾産で凍頂烏龍茶のスタイルで作られた烏龍茶だから凍頂烏龍茶であるという表明とも受け取れます。

それで本当に良いのでしょうか?

あるいは南投縣産の茶葉であることを謳っている場合もあります。

この場合は、実際の産地は量産の得意な名間郷であることが多いのですが、鹿谷郷(凍頂山740m)よりも標高的にさらに低い名間郷(200~400m)産を凍頂烏龍茶と定義して良いものなのでしょうか?

非常に曖昧な形で、凍頂烏龍茶の定義をなし崩し的に緩く設定しているように感じます。

本来であれば、業界団体なりで凍頂烏龍茶のガイドラインを設定し、それを事業者に遵守させつつ消費者にも広報して、信頼の確保と消費拡大に努めるべきだと思うのですが。

定義を曖昧にしておく理由は、そのほうが茶業者にとっては都合が良いのだろうと思います。

まず、産地を広くとっておけば、安定した量の確保ができます。

比較的小規模な茶農家の多い鹿谷郷よりは、機械化して産量の大きい事業者が多い名間郷などの産地の方が仕入れは安定するでしょう。

実際のところは、いちばん大きな理由はコストでしょう。

茶業者は絶えず、流通・消費サイドから「もっと安いものを」という圧力を受け続けています。

シェアを拡大するためには、より美味しいお茶を出すよりも、より安いお茶を提供する方が手っ取り早いのです。

日本と同様に台湾の茶業界の苦境は長く続いており、生産現場でのコスト削減は、もはや限界を超えています。

そこからさらにコストダウンを実現しようとすれば、定義の縛りを緩くし、今までであれば認められなかった条件を許容するしかありません。

しかし、これはさらなる混迷を招きます。

産地に関して言えば、鹿谷郷であれば良いだろうから、南投縣であれば良いだろうに変わります。

さらにコストダウンを要求されれば、台湾産であれば良いだろうに変わり、低海抜のローコストな産地を他に見つけることになります。

究極的には「電化製品と一緒で、世界から材料を調達し、台湾の技術者が台湾で最終製造を行えば台湾産だ」という、農作物としてはほぼ屁理屈に近いところまで行き着きます。

続いて茶樹品種について。

本来、烏龍茶は香りが重要なことから、品種の選定に注意を要する茶種です。

その一方で、品種は生産性に直結します。四季春などの生産性の良い品種を使用できればコストダウンに繋がります。

しかし、オリジナルの凍頂烏龍茶(青心烏龍種)の香気とは明らかに別のお茶になります。

製法については、生産コストを削減する上でも、発酵の軽い清香型の烏龍茶は作業コストが下がるので歓迎です。

そもそも、現代の消費者は高山烏龍茶に慣れていて、清香型の方が市場のウケが良いのです。ならば清香型で良いではないか、ということになります。

しかし、標高の低い地域で高山茶もどきを作ったところで劣化コピーができるだけです。

蓄積した製茶技術を活かせる発酵・焙煎の重たいものの方が、凍頂烏龍茶の優位性が生きると思うのですが、目先のコスト競争のために、それを捨てることになります。

こうして、生まれたのがオリジナルの凍頂烏龍茶とは似ても似つかない香味を有した「凍頂烏龍茶」です。

これが市場ではほとんどを占めています。

さまざまな条件を緩くした大手茶業者の「凍頂烏龍茶」とは「凍頂”風”烏龍茶」あるいは「凍頂”型”烏龍茶」ほどの意味に過ぎません。

明らかにオリジナルとは品質が違いすぎます。

特段、競争優位性があるとは思えない「凍頂”型”烏龍茶」が市場の主力になってしまった「凍頂烏龍茶」は、台湾を代表する台湾茶ブランドとしてこの先も通用するのでしょうか?

茶業者サイドに言わせると「消費者が安いものを求めるから、それに従ったまでだ」ということかもしれませんが、ブランド戦略としては明らかに的が外れています。

お隣の中国では、ブランド茶に関しては、お茶の定義を基準で明確にし、基準に適合しない商品の取り締まりを強化するとともに、生産履歴のトレーサビリティーをQRコード等で実現する方向に動いています。

お茶にさらなる付加価値をつけるという観点からも、こちらの方がブランド戦略としては王道です。

どちらが優れた戦略であるかは、じきに結果として表れることでしょう。

この問題に限らず、台湾の茶業界では、定義が明文化されていないことを逆手にとって、独自の拡大解釈をしているケースが目立ちます。

鉄観音品種を用いなくても木柵鉄観音ですし、近隣の産地の名前を詐称するお茶もありますし、海外産の”境外茶”の存在は台湾の消費者に広く認識されています。

日本同様、台湾の茶業界も厳しい厳しいと言われていますが、意欲的な茶農家は沢山いますし、業界を変えようという気概を持った若手も出てきています。

しかし、大手の茶業者などの中に、ややもすると消費者を欺くような業界の慣習が蔓延っていることが、停滞の一番の原因かもしれないと感じます。

次回は6月1日の更新を予定しています。